Antike Heiligtümer waren komplexe und vielschichtig genutzte Areale, die nicht nur Einrichtungen für rituelle Praktiken boten, sondern auch viele soziale, politische und wirtschaftliche Funktionen erfüllten. Das gilt auch für die Kultplätze im antiken Zypern, doch sind diese Mechanismen hier –anders als etwa im antiken Griechenland – bislang vergleichsweise wenig untersucht worden. Mit den Ergebnissen den neuen Grabungskampagne im Apollonheiligtum von Frangissa können nun erstmalig für dieses ländliche Heiligtum eine massive räumliche und vermutlich auch funktionale Ausbauphase in hellenistischer Zeit gegriffen werden. Sie deutet an, welchen dynamischen Veränderungsprozessen und massiven strukturellen Eingriffen auch ländliche Heiligtümer Zyperns in dieser Zeit unterlagen. Die weitere Erforschung dieses Komplexes bietet daher ein ungeahntes Potential – nicht nur für unsere Kenntnis des Ortes selbst, sondern für zyprische Heiligtümer generell.

Bereits in der ersten von Amricha geförderten Grabungskampagne im Jahre 2021 waren erste antike, bauliche Strukturen zu Tage getreten, die die bislang nur auf Surveydaten beruhende Lokalisierung des Heiligtums von Frangissa bestätigte. Mit Fortsetzung der Grabungsaktivitäten und der 5‑wöchigen Kampagne 2022 vertiefte das Team der Universitäten Frankfurt und Kiel unter der Leitung von Matthias Recke und Philipp Kobusch die Erforschung dieser Strukturen. Erneut wurden die Arbeiten finanziell und personell durch Amricha unterstützt. Hinzu kam eine Förderung des Exzellenzclusters ROOTS der CAU Kiel.

Größer als gedacht — Umfang und Struktur des Heiligtums

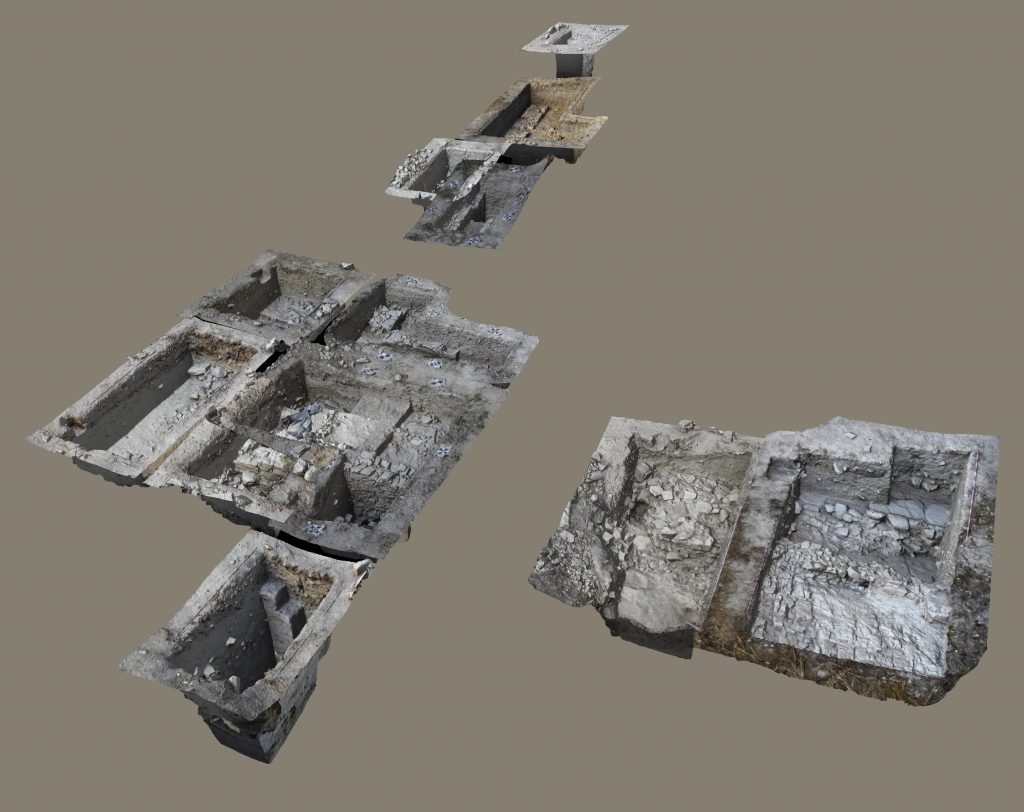

Die neuerlichen Grabungen erweitern das Wissen über das 2021 entdeckte Gebäude erheblich. Es handelt sich um die architektonische Umfassung eines offenen Bezirks von mindestens 12 x 17 m. Die Wände bestehen aus sehr sorgfältig gesetzten, bis zu 1,20 m hohen Steinsockeln, die bis zur oberen Abschlusskante weitgehend intakt erhalten sind und die als Sockel für aufgehendes, heute nicht mehr erhaltenes Lehmziegelmauerwerk dienten. Der Fußboden des Areals bestand aus einem sorgfältig zugerichteten, planen Stampflehmboden, der trotz seiner Empfindlichkeit partiell erhalten ist.

Die Errichtung dieses Komplexes kann nach derzeitigem Stand in hellenistische Zeit datiert werden. Nach Errichtung wurde der Bezirk jedoch sukzessive verändert. So wurden in einer späteren Phase kurze Quermauern eingezogen. Sie stehen möglicherweise in Verbindung zu einem flachen steinernen Sockel, der in einer späteren Phase errichtet, parallel zu den Umfassungsmauern läuft. Beim derzeitigen Stand der Grabung ist er vermutlich als Auflager für Stützen zu interpretieren, die das Dach einer allseitig umlaufenden Halle trugen. Mit dieser Maßnahme wurde also die Nutzungsmöglichkeit des Hofes weiter ausdifferenziert. Denkbar wäre zum Beispiel, dass hier besonders wertvolle Votive vor der Witterung geschützt werden sollten.

Gegen Ende der Grabung wurde in unmittelbarer Nachbarschaft des Hofareals eine gestufte Struktur aus sorgfältig behauenen Quadern entdeckt. Blöcke dieser Größe und Qualität sind aus Frangissa bislang nicht bekannt gewesen. Nicht nur die Zurichtung, sondern auch das verwendete, importierte Material heben diesen Befund heraus: Üblicherweise sind alle architektonischen Strukturen des Heiligtums aus dem lokal anstehenden Kalkstein gefertigt. Hier ist demnach ein exzeptionelles Monument zu greifen, dessen vollständige Freilegung in einer späteren Kampagne unsere Kenntnis der Heiligtumsausstattung deutlich erweitern wird. Dass dieses Monument nun außerhalb der neu erschlossenen Hofanlage liegt, zeigt, dass das im Heiligtumskontext genutzte Areal sogar noch wesentlich umfänglicher war.

Auch wenn die genaue Anbindung des hellenistischen Hofs an die Altgrabungen und damit an den bereits im 19. Jahrhundert entdeckten Kernbereich des Heiligtums derzeit noch unklar ist, ist eine Funktion im Zusammenhang mit dem Heiligtum durch die reichen Funde, etwa von Votivfiguren, einwandfrei nachgewiesen. Der Kern des Heiligtums, den Max Ohnefalsch-Richter 1885 dokumentierte, bestand ebenfalls aus einem offenen Hof, in dem in diesem Fall aber ein überdachter Kultbau platziert war. Dieser Teil des Heiligtums muss, nach Aussage der dort gemachten Funde, noch aus archaischer Zeit stammen. Mit den neugefundenen Strukturen kann erstmalig für das Heiligtum von Frangissa eine größere Ausbauphase nachgewiesen werden, die das bebaute Areal und damit die Nutzungsmöglichkeiten des Heiligtums in hellenistischer Zeit deutlich erweiterten: Das hellenistische Heiligtum ist mehr als doppelt so groß als bislang bekannt gewesen war.

Scherben bringen Glück und bedeutende Erkenntnisse

Ein besonders schönes Ergebnis lieferte zudem der Fund einiger, auf den ersten Blick recht unscheinbarer Terrakotta-Fragmente. Sie gehören zu einer überlebensgroßen männlichen Terrakottafigur, die wie der bekannte Koloss von Tamassos im Cyprus Museum (der aus demselben Heiligtum stammt) aus mehreren Einzelteilen zusammengesteckt wurde. Das Gewand war mit eingeritzten Ornamenten reich geschmückt. Ähnliche Fragmente waren bereits 1885 gefunden und ins Museum von Nicosia verbracht worden. Die neu gefundenen Fragmente passen nun Bruch an Bruch an diese alten Fragmente an. Damit ist die Identifizierung des Heiligtums mit dem 1885 ausgegrabenen Fundplatz, die bislang aus einer Vielzahl an Indizien erschlossen wurde, endgültig gesichert.

Die geplante Fortsetzung der Grabung 2023 wird die Funktion des Hofes erforschen – gerade über die Nutzung der inneren Freifläche ist bislang wenig bekannt. Vor allem aber soll durch die Lokalisierung der Altgrabung die genaue Anbindung dieses Erweiterungsbaus zum Heiligtumskern untersucht werden. Erst dann kann das Funktionieren des Gesamtheiligtums und das Zusammenspiel der einzelnen funktionalen Teile besser verstanden werden.

Hand einer Votivfigur aus Kalkstein

Kopf eines Streitwagenfahrers aus Terrakotta

Torso einer Terrakotta-Figur mit Bart und Mütze